Воспоминания ветерана 178-й гвардейской дивизии Алексеева Ардалиона Петровича

Одна фронтовая ночь (машинописный текст)

Вспоминая войну, на которой был от начала до конца, думаешь, прежде всего, о 1941-1942 годах. Эти годы были самыми запоминающимися. Может быть потому, что все было впервые: первый минометный обстрел, первая бомбежка самолетов, дробь пулеметных очередей и посвистывание отдельных пуль, первая паника, условия лесной жизни и жизни в земле, характер выполняемых работ – все было впервые, все необычно.

Нам было в ту пору по девятнадцать-двадцать лет. Вчерашние школьники – ни боевого опыта, ни выдержки, ни самообладания – и поэтому поступки наши, при резко меняющейся обстановке, были, мягко говоря, не всегда логичны.

Сначала в памяти встает общая картина первых лет Отечественной войны: оборона сменяется отступлением, опять оборона, попытка наступать и опять отступление, переход к обороне, большое наступление и вновь – оборона. Меняется местность, меняются населенные пункты, меняются рубежи, меняются люди, но характер действий остается: 1941-й год – оборона отступление; 1942-й – оборона, небольшое наступление.

Но кроме общей картины войны вспоминаются и отдельные обычно критические ситуации фронтовой жизни. Мне, например, очень резко врезалась в память одна ночь, которая и сейчас представляется мне очень длинной, как прожитая жизнь.

Ночи на фронте бывают очень разные, особенно у солдат. Ночевать приходится там, где застала темнота. Но я хочу рассказать об одной ночи, которая, наверное, для всех окружающих меня людей была одинаковая.

Было это во второй половине января 1942 года. Калининский фронт. Правый фланг разгрома немцев под Москвой успешно наступал в южном направлении, имея перед собой город Ржев. Наша 178-я стрелковая дивизия наступала уже почти месяц и по многим признакам было видно, что наступление скоро закончится: усиливалось сопротивление немецко-фашистских войск, все меньше становилось людей в наших батальонах. Задачи, которые ставились стрелковому полку, были все менее понятными и трудно выполнимыми.

Но прежде, чем продолжать свой рассказ, следует представиться читателям: кто я тогда был и чем, собственно, занимался? Так будет понятнее.

Был я в ту пору в воинском звании сержанта, в должности командир взвода управления 6-й батареи. Имея воинской звание – сержант, я был на офицерской должности в течение четырех месяцев. Почему? По очень простой причине. Командир взвода управления батареей очень часто находился в боевых порядках стрелковых подразделений и поэтому чаще других выбывал из строя. Образовывался их дефицит. Поэтому еще в декабре 1941 года меня приказом по дивизии назначили на офицерскую должность, выдали расчетную книжку офицера и поставили на офицерское довольствие.

Назначение меня на офицерскую должность не было случайностью. До начала войны я уже полтора года отслужил в этом же 333-м артиллерийском полку, который размещался сначала в городе Славгороде, а затем – в городе Омске. Служил в 4-й батарее этого же дивизиона, в котором начал войну в должности топографа-вычислителя. Уже эта должность обязывала меня хорошо знать топографическую карту, подготовку исходных данных для артиллерийской стрельбы, теорию огневой службы артиллерии.

Кроме того, я имел образование – десять классов средней школы, и был призван в армию из числа студентов института инженеров железнодорожного транспорта г. Томска. А в предвоенные годы солдат со средним образованием сводили в специальные батареи и обучали их по программе офицеров запаса. Осенью 1941 года я собирался обратно в институт в звании офицера запаса.

Поэтому, будучи сержантом по своей общей артиллерийской подготовки, я был уже в какой-то степени подготовлен к должности младшего офицера-артиллериста. Обстановка войны настоятельно требовала младших офицеров, хотя бы и доморощенных. Вот таким доморощенных офицером я вскоре и стал.

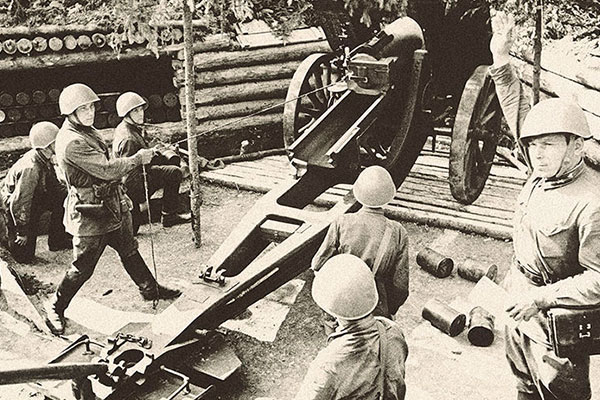

Наша 6-я батарея имела на вооружении 122-миллиметровые гаубицы образца 1938 года. Это была самая тяжелая артиллерия в дивизии. Поэтому, если другие батареи придавали стрелковым батальонам, то нашу батарею обычно выделяли в распоряжение командира стрелкового полка.

Командиром нашей батареи был старший лейтенант Рябинин, довоенный кадровый артиллерист, у которого я служил солдатом до войны. Он был отличный артиллерийский стрелок.

Вообще наша батарея в 1941-42 гг. «гремела» на фронте, о ней не раз писали в газетах как о точности, так и о мощности ее огня. О нам всех (и мы сами себя) называли «рябининцами».

Наша батарея отличалась не только в наступлении, но и тогда, когда стояли в обороне. Снарядов в те времена было мало, и артиллерии стрелять разрешали редко. Но наша батарея постоянно вела огонь методом «кочующего орудия». Она уничтожила не один командный пункт немецко-фашистских войск, несколько батарей противника, постоянно вела огонь по скоплению гитлеровских войск и другим целям. А метод «кочующего орудия» заключался в следующем. Чтобы не раскрывать основную позицию, выбирали временную, как можно ближе к цели. Чем меньше дальность стрельбы артиллерии, тем точнее ее огонь. Траекторию полета снаряда 122 мм гаубицы образца 1938 года соответствующими зарядами можно подобрать навесную, так что позицию обычно выбирали в складках местности за высотами, тщательно готовили данные для стрельбы, либо пристреливали местность в стороне, для последующего переноса огня. Обычно утром, в неудобное для фашистов время, батарея обрушивала свой огонь по целям врага. Требовалось несколько минут, чтобы выпустить 10-20 снарядов и уничтожить цель. После чего орудия снимались с временной позиции и переезжали на основную огневую позицию.

Немецкие артиллеристы через 15-20 минут открывали бешеный огонь по месту, где стояли орудия, но это был огонь по пустому месту. Вот таким методом «кочующего орудия» воевала наша батарея в обороне, нанося ощутимые потери врагу. Вот об этом не раз писалось в нашей дивизионной газете «Вперед».

... В день, предшествующий описываемой ночи, батальоны стрелкового полка с утра, после небольшого артиллерийского налета, успешно атаковали противника и к полудню продвинулись до 5 километров. Дальнейшее продвижение наших стрелковых подразделений застопорилось. Мешал организованный огонь противника, да и суточный лимит на артиллерийские снаряды был израсходован, и стрелять артиллеристы больше не могли. А без огневой поддержки пехота вперед не пойдет.

В этот день с утра я был в одной из рот батальона, наступающего на основном направлении. Там я корректировал огонь батареи, и только после обеда, пристреляв местность перед батальоном на случай контратаки немцев, возвратился на командный пункт стрелкового полка, где находился командир батареи. Мы уже почти месяц кочевали вместе с командным пунктом стрелкового полка, в который входили командир стрелкового полка с оперативной группой, командиры приданных подразделений с небольшим количеством людей.

Мне же находиться в роте во время наступления и корректировать огонь батареи было не в первой. Я постоянно выполнял эти обязанности, особенно в период этого месячного наступления, так как это была одна из основных обязанностей командира взвода управления батареи в бою. А последнее время я делал это с определенным подъемом, так как мой довоенный товарищ, писарь нашего дивизиона, сказал мне по секрету, что за бои прошедшего месяца на меня оформили наградной лист на орден и выслали его в дивизию...

Возвращался я с переднего края на командный пункт уже на новое место. Ранее обжитый и оборудованный командный пункт был оставлен в виду продвижения нашей пехоты вперед. Сейчас он обосновался на небольшой высотке в полукилометре от переднего края. На этой высотке, в наспех вырытых окопах, под непрерывным минометным огнем мы промерзли в оставшееся время до темноты.

***

Эта фронтовая ночь, о которой я хочу рассказать, началась обычно.

Стемнело. Огневая активность и какие-либо действия со стороны противника и с нашей стороны прекратились. Все устали, хотя зимний день был и невелик. Все хотели есть. На фронте обычно кормили два раза в сутки: утром, пока темно, и вечером, когда стемнеет. Бойцы начали думать о еде и о ночлеге.

Оставив на командном пункте дежурных наблюдателей на ночь, все мы спустились в лощину, где стояла одинокая крестьянская изба, чудом уцелевшая от небольшого хутора. Изба была небольшая, крыша и двери были целы, но в окнах рам не было, оконные проемы были заткнуты матрацами и подушками. В избе было тепло – топилась русская печь, горела керосиновая лампа. Ужин был готов на всех. Был он веселым, с хорошей едой и, конечно, с «наркомовскими» ста граммами. За день люди промерзли, да и все хотели есть. Ели с удовольствием и прибаутками. Во главе ужина был командир стрелкового полка, уже не молодой человек (сожалею, что не помню ни фамилию этого командира, ни номер полка). Своим добродушным видом и безобидными репликами он создавал общее хорошее настроение. А радоваться было чему: в этот день наши пехотинцы продвинулись вперед, потерь среди наступающих за день боев почти не было, ночь предстояло проспать в относительном тепле и под крышей.

После ужина настроение у всех было благодушное, начали собираться ко сну. На единственной кровати за загородкой – командир полка; кто-то полез на печь, а большинство устраивалось на полу, вплотную друг к другу. Мне лично досталось место под столом, между двумя его ножками. Народу была полна изба – здесь были офицеры, сержанты и солдаты. Субординации никто не придерживался, все ложились в ряд, устраиваясь и укладываясь поудобнее, покряхтывали в пол голоса переговаривались. Потушили лампу, и вдруг кто-то в темноте негромко сказал:

- Расскажу-ка я вам историю.

Все притихли, и тихий голос начал свой рассказ. Кто говорил – не было видно, но очень хорошо представлялось все то, о чем он говорил. Много лет прошло с той фронтовой ночи. Уже не помню точно, о чем вел разговор рассказчик: о довоенной жизни, о любви или о чем-то другом. Оставалось только ощущение рассказанного, чувство очень приподнятого настроения, какого-то обновления. Терялось ощущение войны. Я был так поглощен романтическими и лирическими похождения героев рассказов, что забыл, где я нахожусь, забыл, что лежу под столом в стеганых брюках и валенках, в телогрейке, закрывшись сверху шинелью, с противогазом под головой вместо подушки.

Закончив одну историю, рассказчик начинал другую. Он был большим мастером рассказа. По оставшимся в памяти впечатлениям его можно было сравнить разве с Ираклием Андронниковым, или Иваном Любезновым, впечатления от устных рассказов которых никогда не забываются, хотя содержание их и стирается в памяти. Я уже в сонном состоянии продолжал воспринимать его рассказы. В конце концов, я заснул достаточно крепко, видимо, рассказов больше не было.

Сон на фронте очень чуткий, даже у молодых людей, он все воспринимает. Где-то ухнуло орудие, протрещала небольшая пулеметная очередь, скрип шагов часовых вокруг избы – все это как-то в подсознании ощущается. Но, наконец, и это стало слабо восприниматься.

Вдруг рядом с избой затрещал автомат, и кто-то громко крикнул:

- Стой! Кто идет?

Не успел я понять, что к чему, как послышалась команда:

- Немцы!.. В ружье!..

Оружие у всех нас на ночь ложилось рядом, но двери в избе были одни, а народу много. В темноте, в огромной сутолоке, мы вываливались во двор, где уже был одни из командиров, который только успевал командовать:

- Налево, ложись! Направо, ложись! – и подталкивал еще окончательно не проснувшихся людей.

Когда все залегли вокруг избы, начали разбираться:

- Кто стрелял? Кто кричал?

Оказалось, что никаких немцев рядом не было. Несколько человек из соседнего полка шли в тыл и заблудились. Их и захватили наши часовые.

Была только полночь. Все опять ввалились в избу, уже порядком остывшую. Опять начали укладываться. Надо было досыпать ночь. Кто-то в темноте спорил, что занял не свое место. Вскоре все улеглись. На мое место под столом никто не претендовал.

Скоро опять стало тихо, многие заснули. Сон человека самый крепкий под утро, все в избе крепко спали, в том числе и я.

Уже перед утром проснулся я от страшного воя, грохота и скрежета. Изба наша двигалась туда-сюда. Этот грохот был со всех сторон нашей избы.

Мысль не работала, а сработал навык, который вырабатывается на фронте при возникновении опасности. Не прошло и несколько секунд, как почти все обитатели избы свалились, как «куча мала», в подполье. Хорошо, что подпол был большой и всех вместил. В общем, когда у меня заработала мысль, я лежал в подполье на трех-четырех человеках, а сверху на мне были еще несколько человек. Встали на ноги и стали ждать, а сверху послышался смех.

- Вы чего туда залезли? – спрашивают, и опять смех уже многих людей.

- Так, бомбят! – отвечаем.

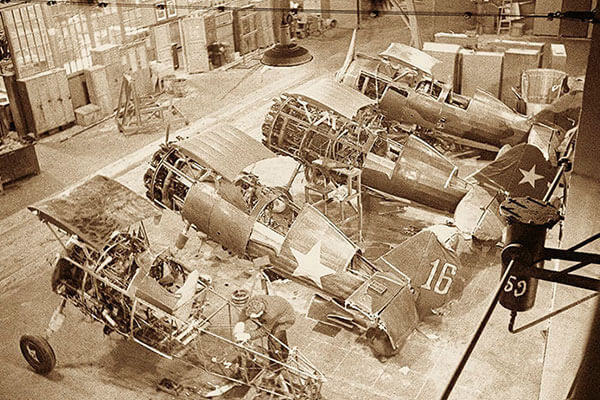

- Какие самолеты? Ночь, темно. Это наши «Катюши» делают побудку немцам!

В 1941-42 гг. слово «Катюша» на фронте было знаменито, загадочно и таинственно. Многие говорили об этом новом оружии, но никто его у нас еще не видел. Мы быстро выбрались из подполья и выбежали на улицу, но «Катюши» и след простыл. Только слева и справа от избы виднелся опаленный и почерневший снег. И «Катюша» для нас стала еще загадочнее и таинственнее.

Долго еще я не видел «живую» «Катюшу», но встречаться с ней пришлось в различных условиях.

Впервые в работе наблюдал я «Катюши» в 20-х числах ноября 1942 года при очередном наступлении нашей дивизии. К тому времени я уже успел закончить армейские курсы политруков и был в должности заместителя командира 3-й батареи по политической части. Правда, через несколько дней я выбыл по ранению из нашей дивизии и попал в госпиталь города Калинин. И вот, будучи уже на 1-м Украинском фронте, в должности командира батареи, я встретился с «Катюшей» в другой обстановке.

В июле 1944 года в период Львовско-Сандомирской операции моя батарея поддерживала стрелковый батальон. После артиллерийской подготовки мы прорвали первую и вторую линию обороны и вышли, как говорят, на оперативный простор. Но на одной поляне около десяти немецких танков приостановили наше наступление. Все, что было в батальоне из артиллерии и минометов, стреляло по этим танкам, в том числе и моя батарея, но безрезультатно. Танки маневрировали туда-сюда в полукилометре от нас, вели прицельный огонь и не пускали батальон вперед.

Тогда командир батальона доложил обстановку в полк и попросил огневой помощи. Ему ответили:

- Даем залп «Катюш», но после залпа сразу в атаку.

Залп реактивных «Катюш» был мощным, он накрыл немецкие танки, но вместе с ним захватил и нас. Только после этого я понял, как жутко и неприятно находиться под залпом реактивных снарядов.

Если один снаряд где-то гудит и жужжит, а потом рвется, если даже близко, то человек к этому как-то готовится. А здесь, при залпе «Катюш», на огромной скорости, со свистом, одновременно летят десятки снарядов как огненный смерч, и рвутся тут, там, слева, справа, осколки свистят во всех направлениях, горит земля, так как часть снарядов – термические. Тяжело и физически, и психологически выдержать такие удары, даже если знаешь, что это свои снаряды...

Дым от разрывов рассеялся, и фашистских танков как ветром смело, уж очень они боялись наших «Катюш». Наш батальон пошел вперед.

А в ту памятную январскую ночь 1942 года «Катюш» нам увидеть не удалось. В какой раз в нашей избе люди опять стали располагаться ко сну. До светлого времени оставалось еще около трех часов. Зимой светлеет поздно.

Одни ворчали:

- Покою нет целую ночь.

Другие отвечали:

- Зачем ругаешься, ведь «Катюша» тебе же облегчила завтрашнюю работу, кое-что уже расколошматила у немцев.

Так или иначе, все успокоились и многие заснули, в том числе и я – и снова под столом, между двумя ножками.

Было еще темно, когда я проснулся, но чувствовалось уже утро. Кое-то умывался, готовился завтракать.

В это время начался артиллерийский обстрел с немецкой стороны. Фрицы, вероятно, засекли местоположение залпа «Катюши» и с опозданием начали обследовать этот район.

Все побыстрее зашевелились, заворчали:

- Чего он так рано?

Встал и мой командир батареи старший лейтенант Рябинин.

- Давай быстрее перекусим, - говорит он мне, - и надо засветло попасть на наблюдательный пункт.

Но невзгоды этой ночи продолжались. Артиллерийский обстрел нашего района усилился. И когда почти все, кто ночевал в избе, были на ногах, в окно нашей избы влетел снаряд. Он пробил матрац, которым было заткнуто окно, и на нем разорвался.

Не знаю, кто как, но я не слышал ни звука разрыва, ни запаха тротила, ни стонов раненных. Все это было потом. Получился какой-то провал памяти, мысль не работала, срабатывал инстинкт и навык.

Секунды, и изба почти пуста. Я пришел в себя, когда свалился с крыльца дома и залез под него. Только там я понял, что произошло, и вместе с другими быстро вернулся в избу.

Командир батареи старший лейтенант Рябинин никуда не убегал после взрыва. Он был цел и невредим. Санитары оказывали помощь раненым. Находившиеся в избе люди оживленно обсуждали очередное событие этой ночи. Посмеялись над теми, кто, очертя голову, выбегал из избы, прыгал с крыльца и залазил под дом. Да, люди закаленными солдатами не рождаются, они ими становятся, причем на собственном опыте.

Командир батареи спросил меня:

- Ну как, цел?

- Что-то по ноге ударило, - отвечал я, показывая на разодранную штанину брюк выше колена левой ноги. На кальсонах была кровь, хотя боли я не чувствовал. Подсунули ватную подушечку из индивидуального санитарного пакета, и рану туго забинтовали прямо по брюкам. На санях отправили меня в медсанчасть артполка.

Так для меня закончилась эта ночь. Ночь, которая вместила в себя и радость тепла, и отдыха после морозного и опасного дня, и отдых души после увлекательных устных рассказов, и минутный страх мнимого нападения немцев, и интригующую тайну «Катюш», и горечь о погибших и раненных товарищах, с которыми сроднился, собственное ранение и разлука с любимой батареей, неизвестно на сколько, и еще многое другое.

Но рана, к счастью, оказалась пустяковой: неглубокое касательное ранение бедра левой ноги. Через три дня я уже ходил, а через пять – снова вернулся в свою батарею.

Эта фронтовая ночь января 1942 года запомнилась мне так подробно, наверное, потому, что я был тогда первый раз ранен. Много раз думал об этой ночи и о том, что все же мне повезло в жизни: в такой сложной ситуации отделаться только, можно считать, царапиной.

Подобных ночей и аналогичных дней на фронте было много – и во всех их мне неизменно везло. Лучшим доказательством этого может служить то, что, провоевав 3 года непосредственно на фронте, в артиллерии стрелковой дивизии, я, как видите, остался жив.